Auto-regressive moving average modeling algorithm of impaired limiter

-

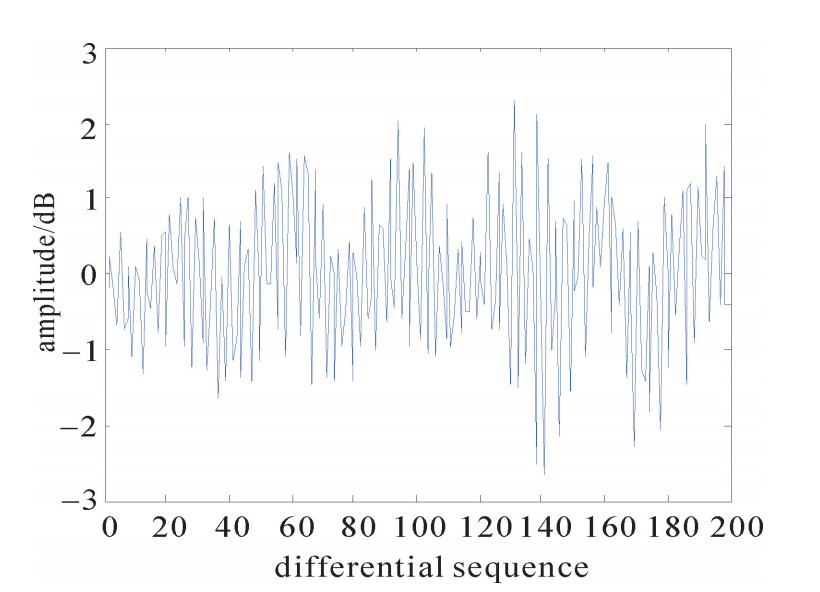

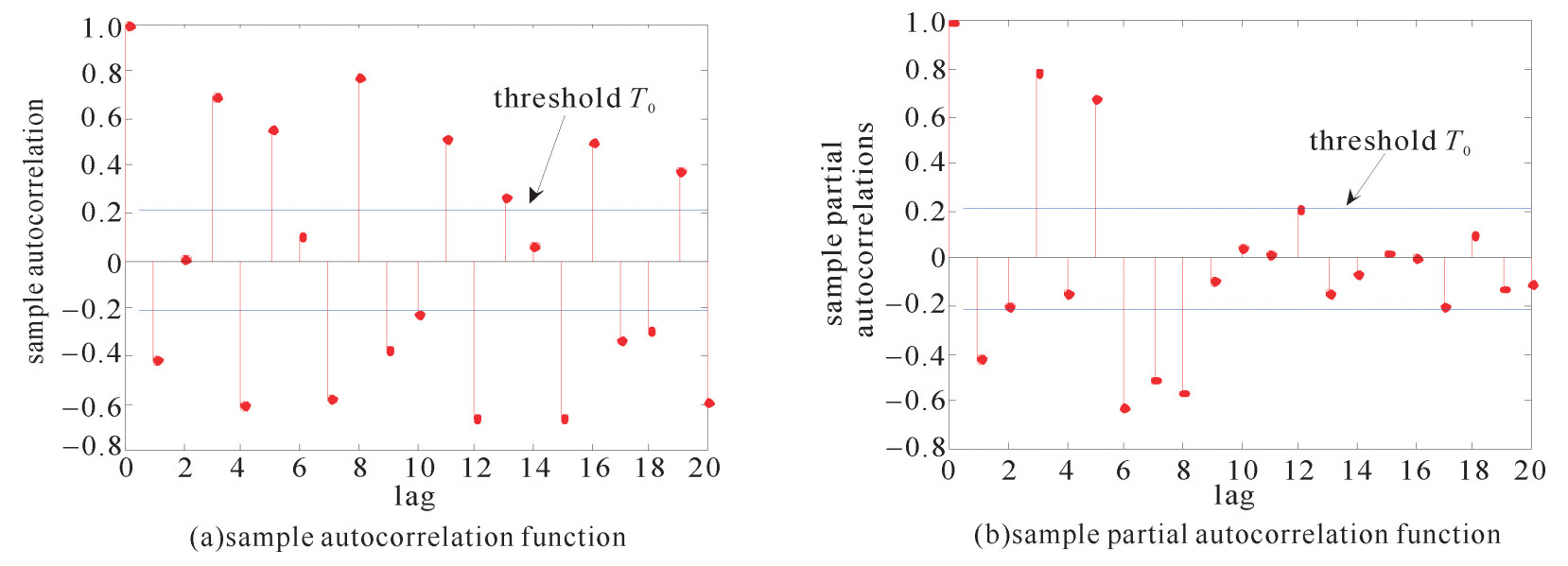

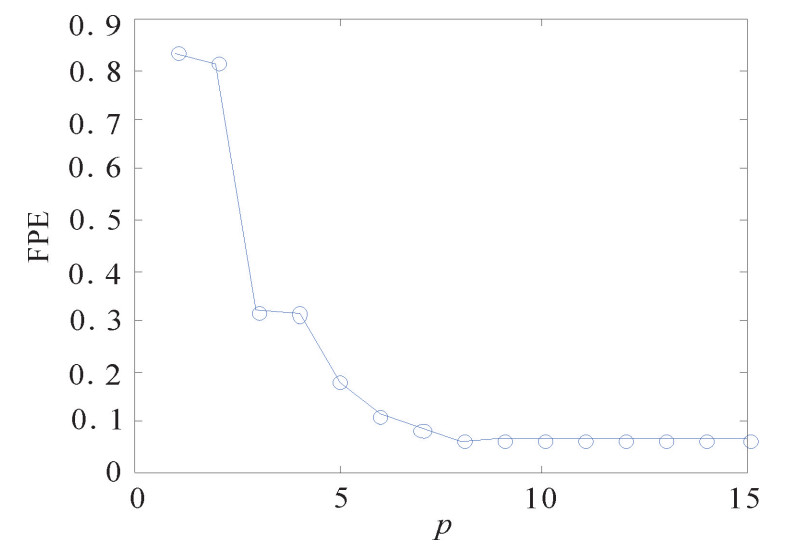

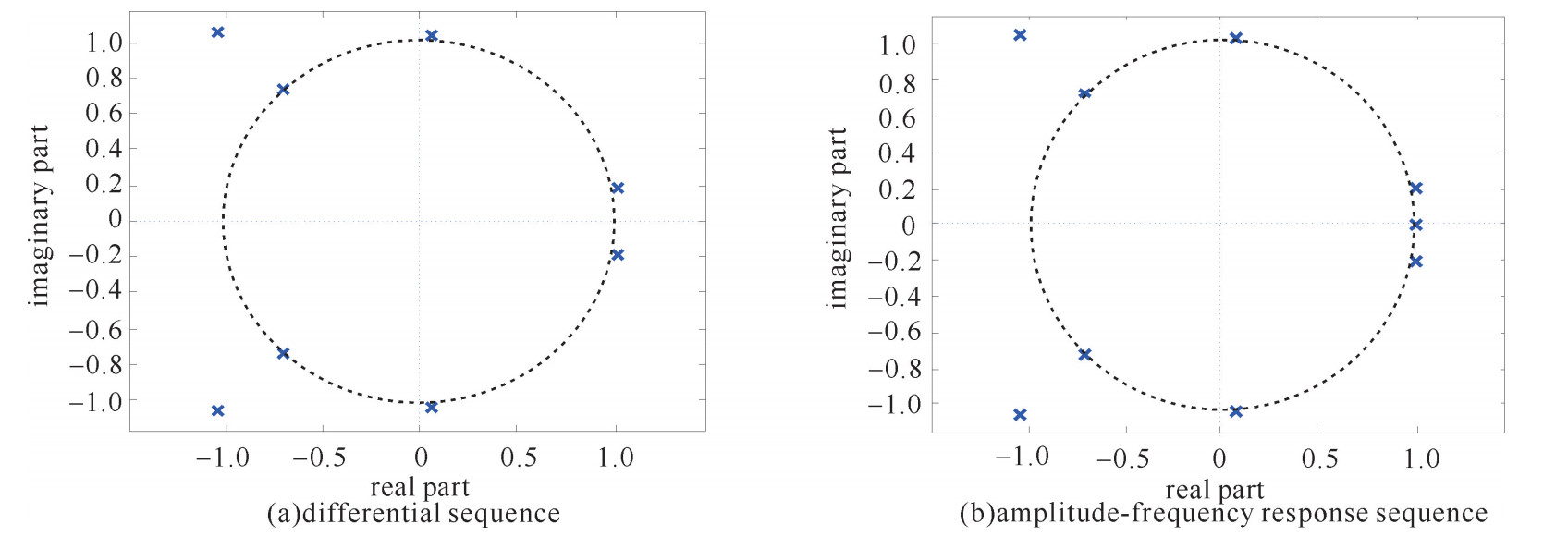

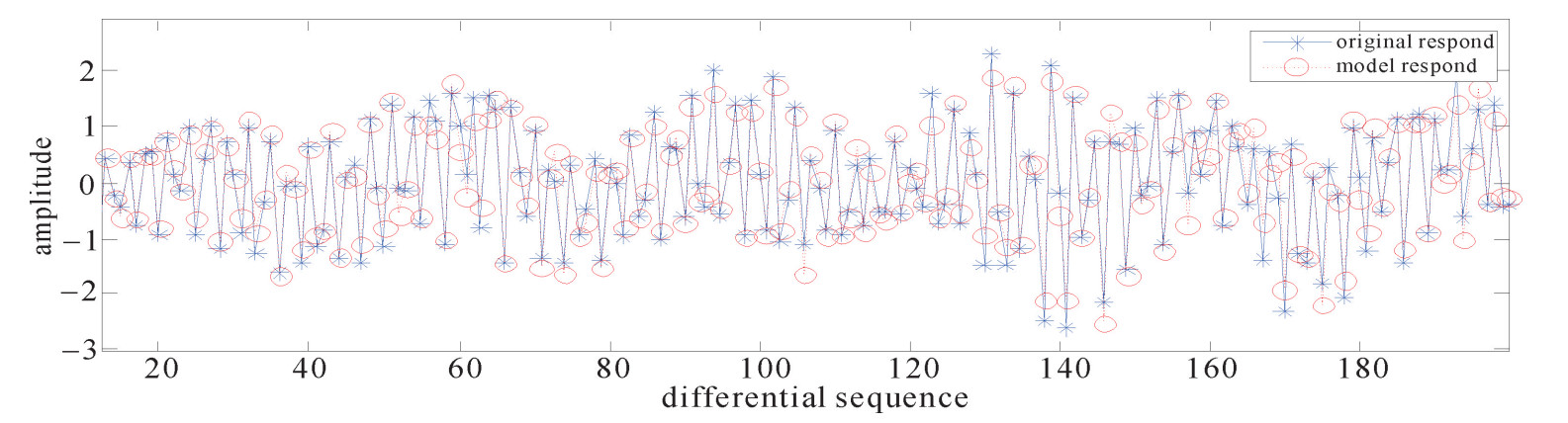

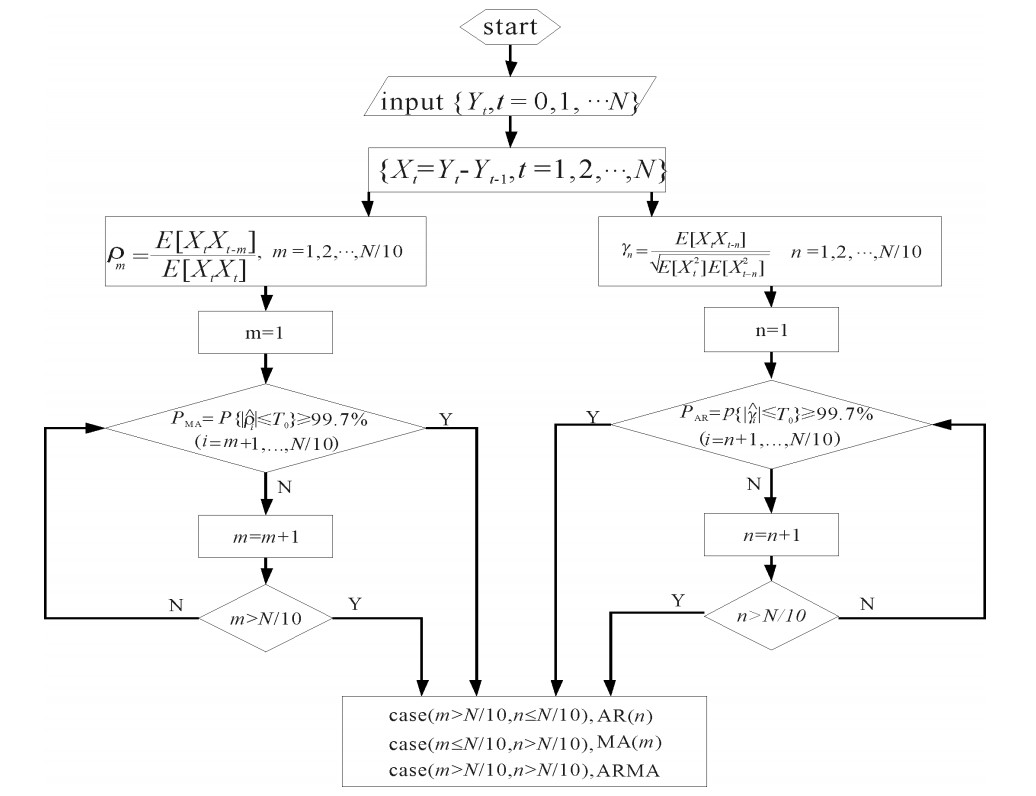

摘要: 针对限幅器遭受功能或物理损伤而发生的非线性效应, 给出了一种基于信号分析的受损限幅器非线性效应研究新视角, 并从该视角出发, 提出了模型建立方法。该方法首先测得受损限幅器幅频响应序列, 将其转化为零均值实平稳序列; 然后计算该序列的自相关函数和偏相关函数, 估计自回归滑动平均(ARMA)模型的阶数; 最后采用最小二乘法估计出模型的表达式, 并采用最终预测误差(FPE)准则对该表达式进行校验。试验结果和理论分析验证了该方法的良好效果。Abstract: A new perspective of the impaired limiter based on signal analysis is presented for the nonlinear effect of the limiter subjected to functional or physical damage.For this perspective, the modeling algorithm is proposed.Firstly, an amplitude-frequency response sequence of the impaired limiter is measured, and converted into a zero-mean real stationary sequence.Then, the autocorrelation function and the partial autocorrelation function of the sequence are calculated along with the estimated order of the auto-regressive moving average(ARMA)model which is estimated by least squares method, and verified by the Final Prediction Error(FPE)criterion.Experiment results agree well with theoretical analysis.

-

Key words:

- nonlinear effect /

- limiter /

- ARMA model /

- complicated electromagnetic environment

-

表 1 概率结果

Table 1. Table of probability

p PMA/% PAR/% p PMA/% PAR/% 1 15.79 73.68 6 7.14 85.71 2 11.11 72.22 7 7.69 92.31 3 11.76 76.47 8 8.33 100.00 4 12.50 75.00 9 9.09 100.00 5 13.33 80.00 10 10.00 100.00 -

[1] 赵振国, 马弘舸, 赵刚, 等. PIN限幅器微波脉冲热损伤温度特性[J]. 强激光与粒子束, 2013, 25(7): 1741-1746. doi: 10.3788/HPLPB20132507.1741Zhao Zhenguo, Ma Hongge, Zhao Gang, et al. Research on characteristics of temperature during PIN limiter thermal damage caused by microwaves. High Power Laser and Particle Beams, 2013, 25(7): 1741-1746 doi: 10.3788/HPLPB20132507.1741 [2] Bera S C, Bharadhwaj P S. Insight into PIN diode behavior leads to improved control circuit[J]. IEEE Trans Circuits and Systems, 2005, 52 (1): 124. [3] Chen Xing, ChenJunquan, Huang Kama, et al. A circuit simulation method based on physical approach for the analysis of Mot_bal991tl pin diode circuits[J]. IEEE Trans Electron Devices, 2011, 58(9): 2862-2870 doi: 10.1109/TED.2011.2159009 [4] 李勇, 宣春, 谢海燕, 等. 电磁脉冲作用下PIN二极管的响应[J]. 强激光与粒子束, 2013, 25(8): 2061-2066. doi: 10.3788/HPLPB20132508.2061Li Yong, Xuan Chun, Xie Haiyan, et al. Response of PIN diode to electromagnetic pulse. High Power Laser and Particle Beams, 2013, 25(8): 2061-2066 doi: 10.3788/HPLPB20132508.2061 [5] 王波, 黄卡玛. 大功率PIN二极管限幅器对电磁脉冲后沿响应的分析[J]. 强激光与粒子束, 2008, 20(7): 1177-1181. http://www.hplpb.com.cn/article/id/3585Wang Bo, Huang Kama. Response of high power PIN diode limiter to electromagnetic pulse descending edge. High Power Laser and Particle Beams, 2008, 20(7): 1177-1181 http://www.hplpb.com.cn/article/id/3585 [6] 李吉浩. 高功率脉冲对PIN限幅器的毁伤效应研究[J]. 微波学报, 2012(s3): 315-318. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WBXB2012S3088.htmLi Jihao. Research on HPM pulse damage effect of PIN limiter. Journal of Microwaves, 2012(s3): 315-318 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WBXB2012S3088.htm [7] Caverly R H, Hiller G. Understanding and modeling the non-monotonic attenuation behavior of PIN limiter diode[J]. IEEE MTT-S Digest, 1998: 849-852. [8] 赵振国, 周海京, 马弘舸, 等. PIN限幅器电磁脉冲效应数值模拟与验证[J]. 强激光与粒子束, 2014, 26: 063018. doi: 10.11884/HPLPB201426.063018Zhao Zhenguo, Zhou Haijing, Ma Hongge, et al. Numerical simulation and verification of electromagnetic pulse effect of PIN diode limiter. High Power Laser and Particle Beams, 2014, 26: 063018 doi: 10.11884/HPLPB201426.063018 [9] 张海, 杨晓炜, 江舸, 等. 受损限幅器的非线性效应对成像雷达的影响[J]. 强激光与粒子束, 2015, 27: 103238. doi: 10.11884/HPLPB201527.103238Zhang Hai, Yang Xiaowei, Jiang Ge, et al. Nonlinear effect of impaired limiter on synthetic aperture radar. High Power Laser and Particle Beams, 2015, 27: 103238 doi: 10.11884/HPLPB201527.103238 [10] 刘次华. 随机过程[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2001.Liu Cihua. Stochastic processes. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2001 -

下载:

下载: