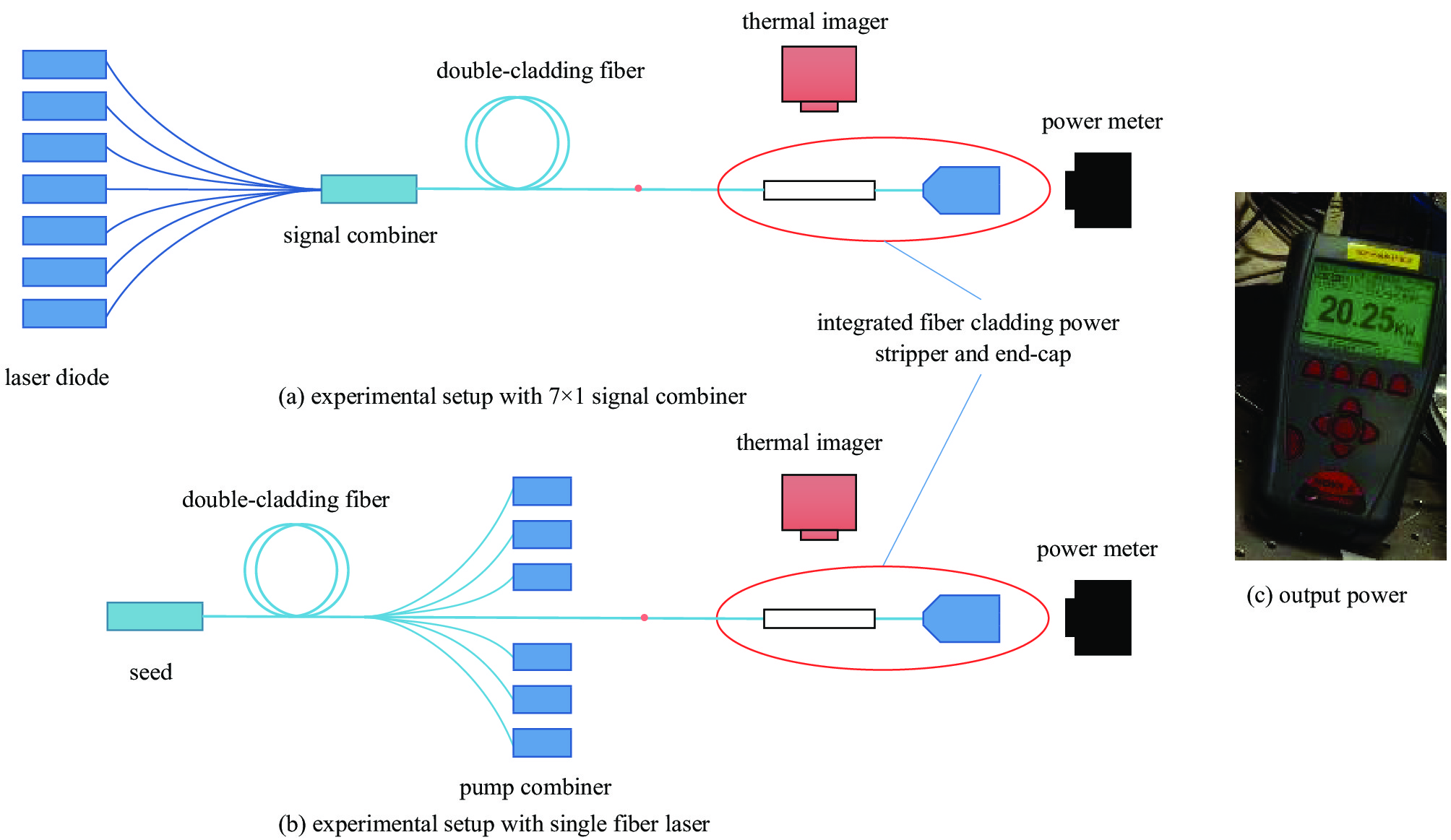

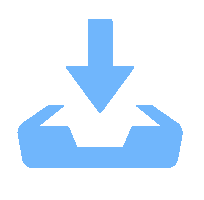

Integrated fiber cladding power stripper and end-cap with 20 kW output power

-

摘要:

在高功率光纤激光系统中,包层光滤除器能将光纤中包层光滤除以保证输出激光光束质量,光纤端帽通过对输出激光扩束降低输出光纤端面的光功率密度,从而保护光纤端面不受损坏,两者都是高功率光纤激光系统稳定运行的重要核心器件。将包层光滤除器和光纤端帽进行一体化设计,制备了一体化高功率光纤包层光滤除器和光纤端帽并分别应用于20 kW合束系统和单纤系统中,输出功率达到20 kW时,端帽的最高温度约为40 ℃,温升速率约为0.8 ℃/kW。

Abstract:In high power fiber laser system, the cladding power stripper can remove cladding light to ensure the quality of the output laser beam. The fiber end-cap reduces the optical power density of the output fiber end by expanding the output laser beam, so as to protect the fiber end face. Both of them are important core devices for stable operation of high power fiber laser system. In this paper, the integrated design of cladding power stripper and fiber end-cap is carried out. The integrated high power cladding power stripper and fiber end-cap is applied to a 20 kW beam combination system and a single fiber system. When the output power is 20 kW, the maximum temperature of the end-cap is about 40 ℃ and the temperature rise rate is about 0.8 ℃/kW.

-

Key words:

- fiber laser /

- high power /

- cladding power stripper /

- fiber end-cap

-

[1] 来文昌, 马鹏飞, 肖虎, 等. 高功率窄线宽光纤激光技术[J]. 强激光与粒子束, 2020, 32:121001 doi: 10.11884/HPLPB202032.200186Lai Wenchang, Ma Pengfei, Xiao Hu, et al. High-power narrow-linewidth fiber laser technology[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2020, 32: 121001 doi: 10.11884/HPLPB202032.200186 [2] 刘玙, 李敏, 黄珊, 等. 大于500 W非水冷光纤包层光剥离器[J]. 强激光与粒子束, 2021, 33:021005 doi: 10.11884/HPLPB202133.200182Liu Yu, Li Min, Huang Shan, et al. >500 W passively-cooled fiber cladding light stripper[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2021, 33: 021005 doi: 10.11884/HPLPB202133.200182 [3] Böehme S, Fabian S, Schreiber T, et al. End cap splicing of photonic crystal fibers with outstanding quality for high-power applications[C]//Proceedings of SPIE 8244, Laser-based Micro- and Nanopackaging and Assembly VI. 2012: 824406. [4] 周旋风, 陈子伦, 侯静, 等. 高功率光纤端帽实现6 kW激光输出[J]. 强激光与粒子束, 2015, 27:120101 doi: 10.11884/HPLPB201527.120101Zhou Xuanfeng, Chen Zilun, Hou Jing, et al. High power fiber end-cap with 6 kW output power[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2015, 27: 120101 doi: 10.11884/HPLPB201527.120101 [5] 陈子伦, 雷成敏, 王泽锋, 等. 基于输出光纤为50 μm的7×1光纤功率合束器实现大于14 kW的高光束质量光纤激光合成[J]. 中国激光, 2018, 45:0415001 doi: 10.3788/CJL201845.0415001Chen Zilun, Lei Chengmin, Wang Zefeng, et al. Fiber laser synthesis with high beam quality larger than 14kW is realized based on a 7×1 fiber signal combiner with output fiber of 50 μm[J]. Chinese Journal of Lasers, 2018, 45: 0415001 doi: 10.3788/CJL201845.0415001 -

下载:

下载: