Confluent structure of the multi-pulse linear induction accelerator

-

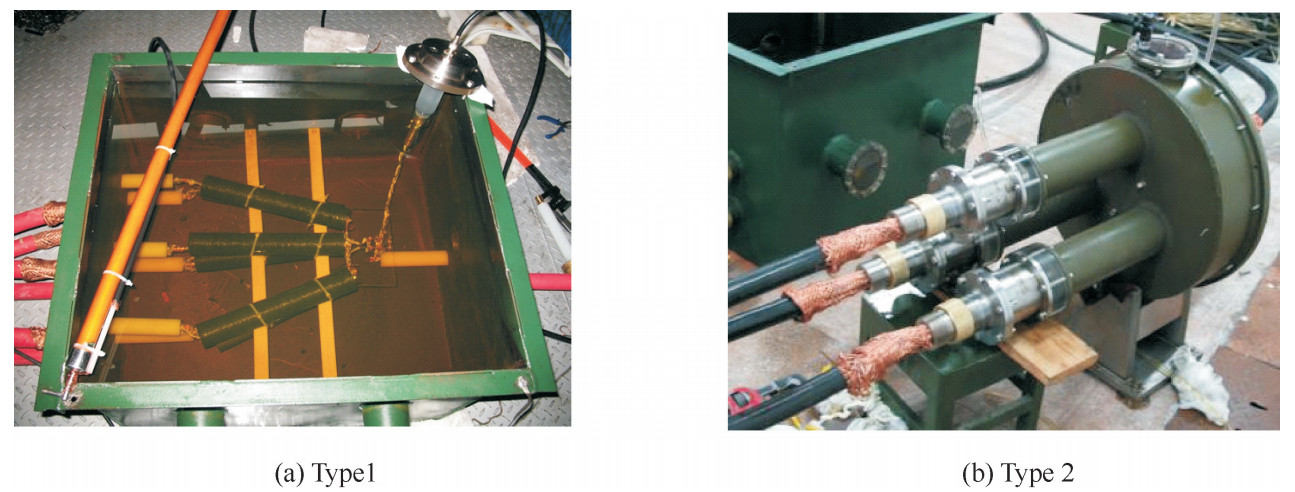

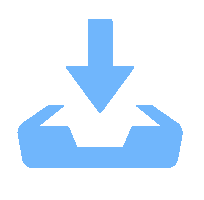

摘要: 利用形成线并联的方法产生高压三脉冲,需要在形成线和加速腔负载间串联硅堆隔离网络,以隔离不同形成线间的相互影响,并将不同形成线先后产生的高压脉冲汇流成三脉冲串传输到加速腔。硅堆放置于封闭的油箱中,箱体结构的设计将直接影响汇流后三脉冲的波形品质和硅堆的使用寿命。通过对高压硅堆内部电势分布的模拟分析和实验验证,明确了影响硅堆使用寿命的主要原因;设计实验测量了汇流结构各部分对汇流脉冲前沿的影响程度,综合分析汇流结构对硅堆使用寿命的影响,明确了汇流结构的优化方向,并在此基础上确定了神龙二号三脉冲直线感应加速器硅堆汇流结构的最终设计。Abstract: Touches off the parallel connected pulse forming lines one by one, use silicon diodes to isolates the high voltage pulses, several single square pulses can be combined to form a MHz repetition rate multi-pulses string. The structure of the confluence box, which the silicon diodes are putted into, affects the life-time of diodes and the pulses' risetime of accelerate voltage clearly. This paper describes the simulations and high-voltage experiments to study the correlation between the confluent structure and the pulses confluent effect, and introduces the final confluent system of the three-pulses LIA "Dragon II".

-

Key words:

- pulse form lines parallel connection /

- silicon diode /

- multi-pulses /

- confluent structure

-

表 1 汇流结构所导致的脉冲前沿增量

Table 1. Pulse risetime increment because of the confluence

pulse risetime increase factor pulse risetime increment/ns diode array turn-on loss ~5 diode array turn-off loss <1 switching loss ~7 structural loss ~10 structural loss(coaxial structure) ~4 cable loss ~3 total ~25/19 (coaxial structure) -

[1] 邓建军. 直线感应电子加速器[M]. 北京: 国防工业出版社, 2006: 1-12.Deng Jianjun. Linear induction electron accelerator. Beijing: National Defense Industry Press, 2006: 1-12 [2] 李欣, 陈思富, 丁亨松, 等. 250 kV, 1 MHz重复率方波三脉冲源[J]. 强激光与粒子束, 2005, 17(5): 779-782. http://www.hplpb.com.cn/article/id/2240Li Xin, Chen Sifu, Ding Hengsong, et al. 250 kV, 1 MHz repetition rate square triple-pulses generator. High Power Laser and Particle Beams, 2005, 17(5): 779-782 http://www.hplpb.com.cn/article/id/2240 [3] 李劲, 李欣, 李远, 等. 三脉冲功率系统模块[J]. 强激光与粒子束, 2012, 24(4): 893-897. doi: 10.3788/HPLPB20122404.0893Li Jin, Li Xin, Li Yuan, et al. Module for three-pulsed power system. High Power Laser and Particle Beams, 2012, 24(4): 893-897 doi: 10.3788/HPLPB20122404.0893 [4] 石金水, 邓建军, 章林文, 等. 神龙二号加速器及其关技术[J]. 强激光与粒子束, 2016, 28: 010201. doi: 10.11884/HPLPB201628.010201Shi Jinshui, Deng Jianjun, Zhang Linwen, et al. Dragon-Ⅱ accelerator and its key technology. High Power Laser and Particle Beams, 2016, 28: 010201 doi: 10.11884/HPLPB201628.010201 [5] Chen Sifu, Deng Jianjun, Li Xin, et al. Design and characterization of a high-power induction module at megahertz repetition rate burst mode[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2007, 579: 941-950. doi: 10.1016/j.nima.2007.06.016 [6] 王华岑, 文龙, 章文卫, 等. 直线感应加速器加速腔物理设计与研究[J]. 强激光与粒子束, 1996, 8(3): 313-319. http://www.hplpb.com.cn/article/id/1976Wang Huacen, Wen Long, Zhang Wenwei, et al. Physical design study on linear induction accelerator cell. High Power Laser and Particle Beams, 1996, 8(3): 313-319 http://www.hplpb.com.cn/article/id/1976 [7] 黄子平, 蒋薇, 叶毅. 多脉冲直线感应加速器外接复位系统[J]. 强激光与粒子束, 2014, 26: 045101. doi: 10.11884/HPLPB201426.045101Huang Ziping, Jiang Wei, Ye Yi. The reset system of the multi-pulse LIA. High Power Laser and Particle Beams, 2014, 26: 045101 doi: 10.11884/HPLPB201426.045101 -

下载:

下载: