Analysis of high-altitude electromagnetic effect models on power system

-

摘要: 随着电网智能化和整体规模的提高,现代电力系统越来越容易受到高空电磁脉冲的威胁,一旦关键环节故障将有可能导致连锁反应,造成大面积停电。而针对不同的电力设备,其效应模式和威胁等级也有所不同,需要进行分类和分级研究。根据电力设备在电磁脉冲作用下的不同效应模式,将其分为SCADA系统与继电保护设备,变压器、互感器等线圈类设备,线路与设备避雷器与其他设备,并分析了其效应机理。然后考虑高空电磁脉冲威胁下电力设备存在多种效应等级,介绍了不同效应分类方法以及多等级效应评估模型。最后综合考虑易损性和重要性以及系统间的级联影响,分别梳理总结了在E1和E3作用下电力系统的故障链模式。Abstract: With the improvement of the intellectualization and overall scale of power grid, modern power system is more and more vulnerable to the threat of high-altitude electromagnetic pulse. Once the key link fails, cascading reactions may occur, resulting in large-scale blackouts. For different electric equipments, their effect modes and threat levels are also different, thus it is necessary to carry out classification research. According to the different effect modes of electric equipments under electromagnetic pulse, this paper divides the equipments into Supervisor Control And Data Acquisition (SCADA) system and relay protection equipment, coil type equipment including transformer and so on, lightning arrestor including line type and equipment type, and other types of equipment. Their effect mechanisms are analyzed in detail. Secondly, considering that there are many kinds of effect levels under the threat of high-altitude electromagnetic pulse, different effect classification methods and multi-level effect evaluation model are introduced. Finally, considering comprehensive impact of vulnerability and importance and the cascading effects among equipment, the fail are links of power system under E1 and E3 are summarized and analyzed, respectively.

-

Key words:

- electric equipment /

- electromagnetic pulse /

- effect model /

- multistate classification

-

高空电磁脉冲(HEMP)是在地面上方30 km以上空间产生核爆后,γ射线与空气介质分子的相互作用而产生的电磁脉冲现象。其辐射场时域波形分为早期、中期、晚期三个部分,早期成分记为E1,是核爆炸瞬发γ激励的康普顿电子运动所产生的,其波形前沿为ns量级;中期成分记为E2,持续时间在0.1 μs~0.01 s之间;晚期成分E3的持续时间在1 s到数百s之间,是由各种空间碎片和空气离子在地磁场中运动感应产生。随着电网整体规模的扩大以及电子器件的广泛使用,电力系统受到HEMP的威胁也在提高,一旦关键设备故障,有可能引起恶性连锁反应,影响电力系统的正常运行。通常E1和E3成分对电力系统影响较大,是研究的重点。因此,对电力设备在HEMP E1和E3作用下的效应模式进行研究,分析电力系统受到的影响,可以对防护加固研究提供支持。

针对HEMP早期E1效应,2000年以来国内外学者开展了大量实验研究工作。德国学者Nitsch,Camp,Sabath,Garbe等人分别研究了不同种类电子设备(如计算机系统、微处理器和微控制器等)的故障和毁伤阈值曲线[1-3];美国和俄罗斯学者Radasky,Kozlov,和Parfenov等人分别针对线路绝缘子在系统工作与不工作状态下开展了高压脉冲实验研究,确定了不同脉冲前沿和脉冲宽度下绝缘子的闪络电压[4],同时美国电磁脉冲委员会也针对15 kV的多种绝缘子进行了易损性测试,观察到绝缘子的电弧损坏现象[5];我国学者也针对一些电子设备开展了效应实验,韩军、邓建红、高晶等人对静态随机存储器、1553B通信系统和RS232端口等开展了电磁脉冲效应实验,研究了受损机理与阈值规律[6-8];马运普等人针对不同类型的10 kV避雷器的响应特性开展了实验研究[9]。而在HEMP晚期效应方面,针对变压器开展了大量的实验与理论研究,主要聚焦在无功损耗增多、变压器金属构件发热温升、谐波效应和振动噪声等效应。Berge等人提出了GIC与变压器无功损耗效应间的定量线性函数关系[10];Takasu等人采用实验法分析了GIC作用下壳式变压器和芯式变压器主要结构件温升的情况[11];此外,在谐波效应与振动噪声效应等方面国内外学者也开展了相关研究并取得了一定进展[12-13]。

基于国内外研究成果,本文主要对电力系统关键设备在HEMP威胁下的效应模式进行分类讨论;进一步提出了HEMP效应的多等级分类思路并介绍了当前的一些评估方法;最后分析了HEMP作用下电力系统的故障传递与影响。

1. 不同电力设备效应研究

理论分析和实验研究表明,在HEMP环境作用下,电力系统中受到威胁的设备主要包括SCADA系统与继电保护设备,变压器、互感器等线圈类设备,线路与设备避雷器以及一些其他关键设备[5, 14]。

1.1 SCADA系统与继电保护设备

随着电网智能化的发展,电力系统中使用了大量的电子设备,包括数据采集与监视控制系统(Supervisor Control And Data Acquisition,SCADA)、继电保护设备等,它们工作电压水平低,最易受到HEMP的影响。

SCADA系统是能量管理系统(EMS)和配电管理系统(DMS)的重要子系统,其中EMS主要针对发电和输电系统,用于大区级电网和省级电网的调度中心,DMS主要针对配电和用电系统[15]。其中输电SCADA系统的主要子系统包括变电所和发电厂内的远方终端(Remote Terminal Unit,RTU)、数据通信系统和调度中心的计算机系统;配电SCADA系统主要子系统包括配电所内的RTU、监测配电变压器运行状态的监测终端(Transformer Terminal Unit,TTU)、沿馈线分布的馈线终端单元(Feeder Terminal Unit,FTU)以及DMS通信系统。

SCADA系统通常安装在某种金属盒子内部,一般来讲,这种金属外壳只能保护内部电子系统免受机械性损坏,而无法保证免受HEMP的干扰,因为HEMP可以通过自由场、各类天线穿透金属外壳而破坏电子系统的完整性。由于SCADA系统通常没有与能够感应E3成分的超长线缆有直接电气耦合,因此一般只研究E1成分的作用。

继电保护装置是避免电力系统或电力设备由于不正常工作状态而造成经济损失的重要二次设备,其基本任务主要是:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;(2)反应电力设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。继电保护装置不仅会受到E1成分通过耦合作用的直接干扰和威胁,还会由E3成分使变压器直流偏磁产生谐波而间接对继电保护装置产生干扰并造成误动作或拒动。

1.2 变压器、互感器等线圈类设备

线圈类设备包括变压器、电压互感器等电力系统一次设备,它们通常直接与输电线路相联,在E1成分作用下直接面临着线路中瞬态过电压的威胁。由于瞬态过电压的前沿很快且达到纳秒级,线圈中电流变化率很快,使得匝间电压很大,可能会造成匝间击穿;同时E1成分所产生瞬态过电压频带范围宽,可能会与线圈类设备产生共振。分析研究可知:波头时间越短变压器绕组的电压分布越不均匀;且E1所产生的过电压比雷电波对线圈绕组首端位置主绝缘和纵绝缘的危害更大。而针对E1瞬态过电压作用下线圈类设备的效应实验研究目前公开文献较少,基于相关陡波作用下的研究可以预测变压器、互感器绕组等首端的绝缘水平将会承受较大威胁[16]。

另一方面,E3成分会在长输电线路中产生地磁感应电流(Geomagnetically Induced Current,GIC),使得电力变压器产生直流偏磁效应,即变压器中流过较大偏磁电流,铁心出现饱和现象,导致变压器铁心中含有直流磁通,此时铁心比正常工作时会产生更大的磁滞效应。变压器励磁电流的增加,将会导致变压器谐波增大、无功损耗增加、振动噪声以及油温上升或金属构件局部过热等不利后果。此外,当直流偏磁现象发生时,电流互感器(Current Transformer,CT)一次侧电流中出现了直流电流,且直流电流全部作用于CT励磁支路,就有可能会引起CT的饱和,一旦CT出现饱和现象,CT二次侧电流波形就会出现畸变、缺损,进而可能会引起继电保护算法出现误差,导致继电保护不正确动作。随着偏磁电流的增加二次侧电流的畸变会越来越严重,并且会产生谐波。

1.3 线路与设备避雷器

由于输电线路上感应的HEMP E1电压波形波前较陡,通常可达几十kV/ns,使得线路和设备避雷器无法快速响应,从而造成脉冲干扰电压对后端设备产生威胁。在响应电压波形上,有串联间隙的避雷器和无串联间隙的避雷器会有明显的不同,有串联间隙避雷器的响应波形与串联火花间隙的放电特性有关,且由于火花间隙放电需要一定的时延,所以在响应波形的头部会出现一极短的电压过冲,且脉冲电压陡度愈高电压过冲也愈高;无间隙氧化锌避雷器的响应波形完全取决于氧化锌电阻片特性,没有明显的电压过冲。此外,避雷器冲击响应电压随脉冲电压前沿陡度的提高而增高,在同一陡度的脉冲电压作用下,无间隙和有串联间隙的冲击响应电压基本一致[9]。

1.4 其他设备

其他电力设备如断路器、绝缘子等也会在HEMP作用下产生效应。对于断路器来说,主要受到E3成分的影响,在断路器的开发过程中很大程度上依赖于电流中断装置的设计,而电流中断装置在自然电流为零时才允许电流中断。E3效应会在电网中产生较大的GIC,而叠加直流的交流电流峰值是正常交流电流的两倍左右,同时会阻碍正常的交流电流过零时间。

对于线路和设备上的绝缘子,可能会被E1感应的电弧损坏,造成线路、设备等发生短路现象,进而造成设备和系统故障。同时系统在带电运行情况下,当E1产生的脉冲过电压叠加在工频电压峰值会使得绝缘子承受更大的电压峰值,更易造成绝缘闪络现象。

2. 多等级效应分类评估

在实际HEMP威胁作用下,根据失效模式和威胁大小的不同,电力设备通常会发生不同等级的效应现象,如干扰、故障、损毁等,因此为了对效应进行深入研究,有必要开展多等级的效应分类评估。

德国科学家Frank Sabath分别从失效机理、失效时间和失效程度等三个方面进行了分类研究,其中根据失效机理的分类方法能够针对某一影响参数进行深入地分析研究,然而这种分类方法却无法对实际使用性能进行描述;根据失效时间的分类方法能够客观地从效应持续时间角度进行分类,适用于任何的电力设备而无需专家进行功能威胁评估,但是由于没有提供关于设备功能的评估分类信息,往往无法准确地给出分级结果;根据失效程度的分类方法能够针对电力设备的失效功能进行分类研究而与失效时间无关,然而该分类方法的正确性却依赖于对系统功能的深入认识。基于此,Frank认为在评估电磁脉冲对关键设备威胁的时候,综合失效时间与失效程度两个方面可以给出更加全面的评估结果[17]。

另外,在多等级的分类评估方法上,目前多位学者结合多等级分类模型与统计学方法给出了不同的分类方法。Kejie Li等人提出基于多项选择模型进行效应分类,假设被试设备共包括k个效应等级且每一个等级都定义一个隐变量,即

{y∗0=β0x+ε0y∗1=β1x+ε1⋯y∗k−1=βk−1x+εk−1 (1) 式中:βi反映了自变量x对各个隐变量影响权重的不同;εj为各个隐变量的误差项。

当且仅当模型中yj*=max(y0*, y1*, …, yk-1*)时,y=j,即模型所表现的效应类别,也就是说系统最终所表现出的效应是由各等级隐变量相互博弈的结果。由于εj可认为是相互独立的,假设误差项分别服从I型极值分布和正态分布时,可以推导模型的对数极大似然函数表达式并根据实验数据估计模型参数[18]。

Yu Liu等人针对实际情况下实验样本有限的问题,提出采用贝叶斯方法建立效应多等级模型。每一个效应概率分布函数均由相邻两种效应数据构建,基于贝叶斯公式,其参数的联合后验分布由参数联合先验分布与似然函数计算得到。依次计算得到每一个效应概率分布函数便可得到多等级效应分类模型[19]。

3. 电力系统效应评估

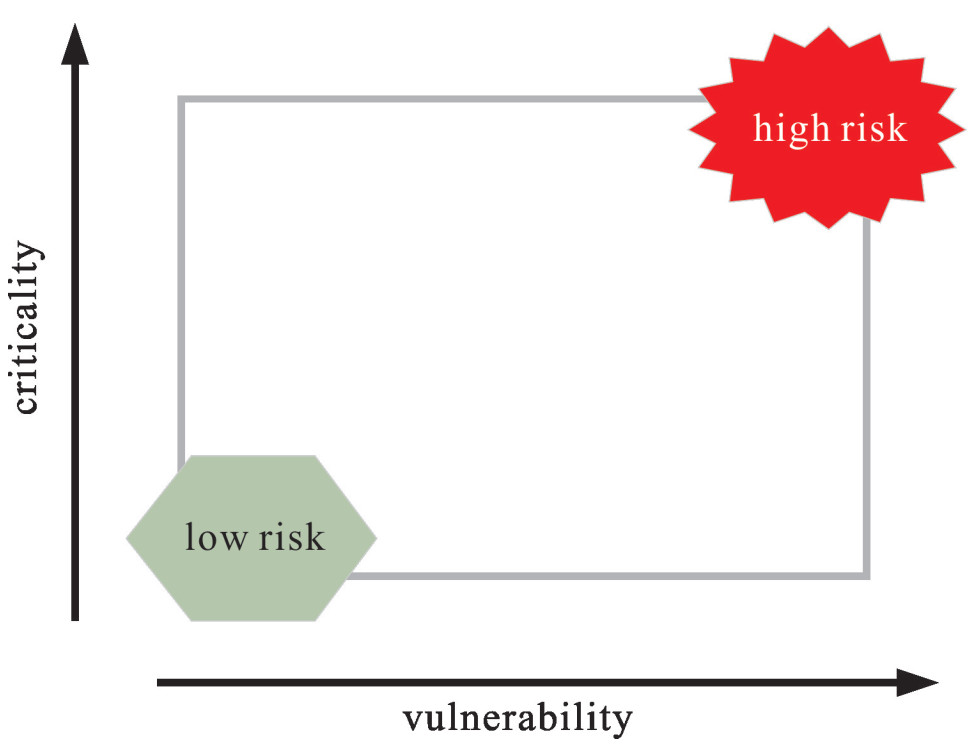

在系统层面,电力设备在HEMP作用下所面临的风险不仅和其自身的易损性有关,也与其在系统中的重要性有关,即随着设备易损性和重要性的提高,其面临的HEMP风险也在提高,如图 1所示是电力设备风险变化趋势示意图。

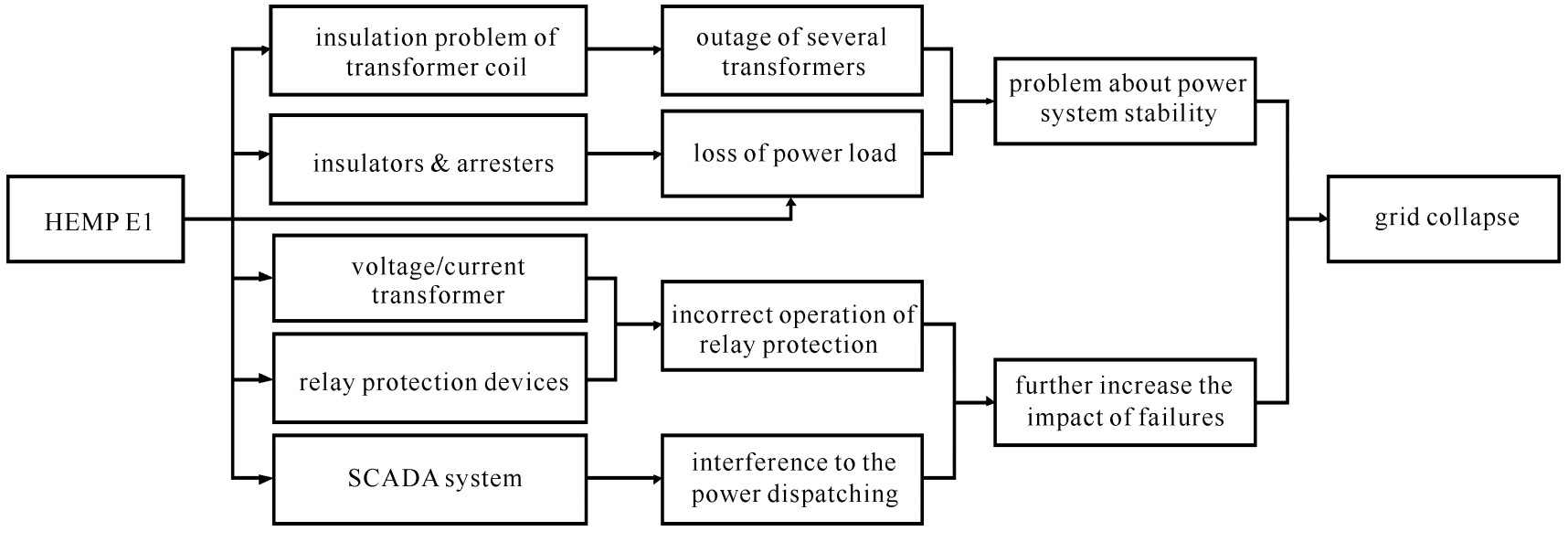

因此对于电力系统这个复杂的网络,各个电力设备相互影响,一旦某个设备受到HEMP威胁而出现故障可能对系统造成级联影响。E1成分对电力系统级联影响的示意图如图 2所示,可以看到E1成分一方面可以通过一次设备对系统造成影响,如变压器的绝缘损伤导致变压器退出系统、绝缘子击穿和避雷器无法及时响应造成系统负荷损失以及E1直接造成负荷故障从而退出系统,这些都会对系统稳定性造成影响;另一方面通过对二次设备的影响,如互感器绝缘故障和继电保护装置干扰从而造成二次设备的误动、SCADA系统受到干扰而故障,这些会使得系统的监测控制环节出现误判而造成故障的进一步升级。

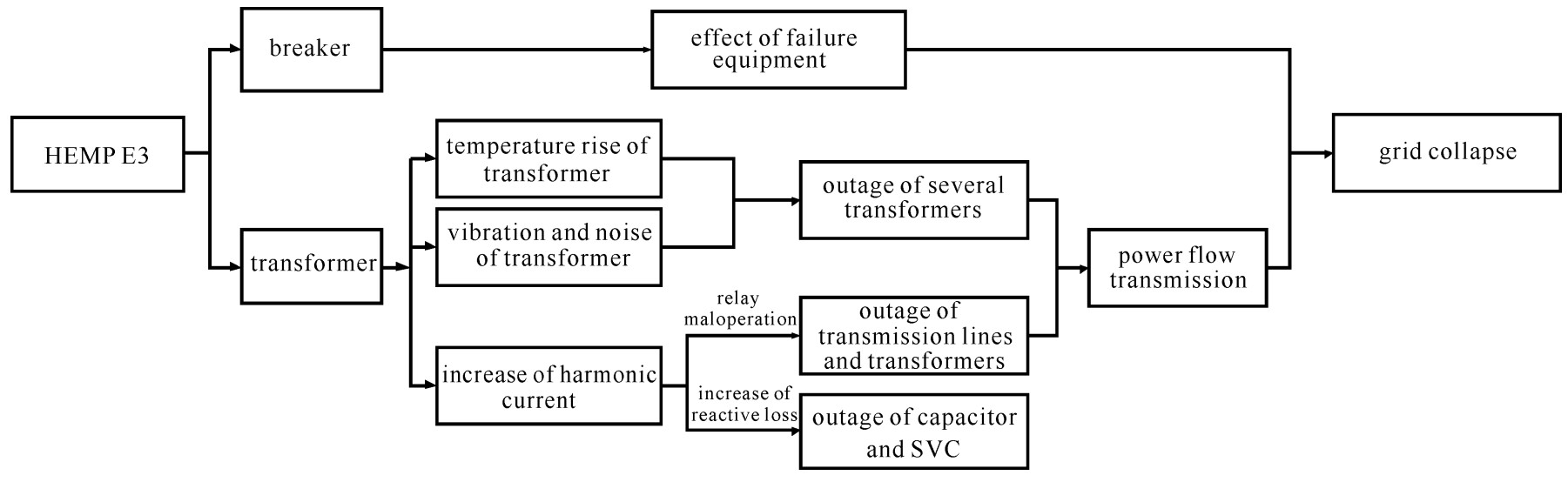

E3成分主要通过在长线缆上感应GIC直接对变压器和断路器一次设备造成影响,其对电力系统级联影响的示意图如图 3所示。变压器直流偏磁产生大量谐波,一方面造成线路和变压器继电保护装置的误动从而使线路和变压器跳闸,另一方面由此造成系统无功损耗大大提高,使得补偿电容器和静止同步补偿器(Static Var Compensator,SVC)过载从而退出系统。直流偏磁造成变压器本体的温升、振动等效应也有可能使变压器发生故障退出系统运行。此外,GIC会延迟断路器过零时间,使得需要及时切除的设备无法快速切除从而给系统带来更大的故障。

以上分别分析了E1成分和E3成分对电力系统运行的影响,但实际情况下,电网受到HEMP的威胁是E1, E2以及E3协同作用的结果。在E1作用导致的设备损坏可以绕过雷电防护措施的地方,E2作用将直接进入并损害主要的系统元件,紧接着E3必然会损害已无保护措施的主要系统元件,从而对造成系统的大范围故障甚至系统崩溃。

4. 结论

本文首先将电力系统中的关键敏感设备分为SCADA系统与继电保护设备、变压器、互感器等线圈类设备,线路与设备避雷器与其他设备,并分别对其在E1和E3作用下的失效模式进行了分析。然后考虑根据失效模式和威胁大小的不同电力设备会产生不同等级的效应现象,介绍了不同效应分类方法以及多等级效应评估模型,为电力设备评估提供了借鉴。最后考虑电力设备易损性和重要性对电力设备评估的综合影响以及系统间的级联影响,分别梳理总结了在E1和E3作用下的故障链模式,表明电力系统在HEMP作用下可能会产生系统级的大规模停电事故,对进一步开展HEMP的全面综合评估提供了基础。

-

-

[1] Nitsch D, Camp M, Sabath F, et al. Susceptibility of some electronic equipment to HPEM threats[J]. IEEE Trans Electromagn Compat, 2004, 46(3): 380-389. doi: 10.1109/TEMC.2004.831842 [2] Camp M, Gerth H, Garbe H, et al. Predicting the breakdown behavior of microcontrollers under EMP/UWB impact using a statistical analysis[J]. IEEE Trans Electromagn Compat, 2004, 46(3): 368-379. doi: 10.1109/TEMC.2004.831816 [3] Mänsson D, Thottappillil R, Nilsson T, et al. Susceptibility of civilian GPS receivers to electromagnetic radiation[J]. IEEE Trans Electromagn Compat, 2008, 50(2): 434-437. doi: 10.1109/TEMC.2008.921015 [4] Parfenov Y V, Zdoukhov L N, Shurupov A V, et al. Research of flashover of power line insulators due to high-voltage pulses with power ON and power OFF[J]. IEEE Trans Electromagn Compat, 2013, 55(3): 467-474. doi: 10.1109/TEMC.2012.2236094 [5] Foster J S, Gjelde E, Graham W R, et al. Report of the commission to assess the threat to the United States from electromagnetic pulse (EMP) attack: Critical national infrastructures[R]. 2008. [6] 韩军, 谢彦召, 翟爱斌, 等. 静态随机存储器的电磁脉冲效应实验研究[J]. 核电子学与探测技术, 2010, 30(11): 1423-1423. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HERE201011003.htmHan Jun, Xie Yanzhao, Zhai Aibin, et al. Experimental investigation on EMP effect of SRAM. Nuclear Electronics and Detection Technology, 2010, 30(11): 1423-1423 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HERE201011003.htm [7] 邓建红, 周启明, 赵刚, 等. 近地面1553B通信系统HEMP效应试验[J]. 信息与电子工程, 2010, 8(3): 318-323. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XXYD201003018.htmDeng Jianhong, Zhou Qiming, Zhao Gang, et al. HEMP effect experiment for surface 1553B communication system. Information and Electronic Engineering, 2010, 8(3): 318-323 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XXYD201003018.htm [8] 高晶, 孙继银, 赵星阳, 等. 电磁脉冲作用下RS232接口受损特性分析[J]. 微电子学与计算机, 2009, 26(4): 252-254. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WXYJ200904070.htmGao Jing, Sun Jiyin, Zhao Xingyang, et al. Fault analysis of RS232 interface interfered by the electromagnetic pulse. Microelectronics & Computer, 2009, 26(4): 252-254 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WXYJ200904070.htm [9] 马运普, 陈子铭, 高成. 在HEMP感应过电压作用下10 kV避雷器响应特性的研究[J]. 工程兵工程学院学报, 1996, 11(3): 6-10. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DCPQ201803016.htmMa Yunpu, Chen Ziming, Gao Cheng. Study of the 10kV lightning arresters response under the HEMP induced overvoltage. Journal of Nanjing Engineering Institute, 1996, 11(3): 6-10 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DCPQ201803016.htm [10] Berge J, Varma R K, Marti L. Laboratory validation of the relationship between geomagnetically induced current (GIC) and transformer absorbed reactive power[C]//Electrical Power and Energy Conference. 2011: 491-495. [11] Takasu N, Oshi T, Miyawaki F, et al. An experimental analysis of DC excitation of transformers by geomagnetically induced currents[J]. IEEE Trans Power Delivery, 1994, 9(4): 1173-1182. [12] 张冰, 刘连光, 肖湘宁. 地磁感应电流对变压器振动、噪声的影响[J]. 高电压技术, 2009(4): 900-904. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDYJ200904034.htmZhang Bing, Liu Lianguang, Xiao Xiangning. Effects of geomagnetically induced current on the vibration and noise of transformers. High Voltage Engineering, 2009(4): 900-904 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDYJ200904034.htm [13] Girgis R, Vedante K. Effects of GIC on power transformers and power systems[C]//2012 IEEE Transmission and Distribution Conference and Exposition. 2012: 1-8. [14] Foster J S, Gjelde E, Graham W R, et al. Report of the commission to assess the threat to the United States from electromagnetic pulse (EMP) attack. Volume 1: Executive report[R]. 2004. [15] 王葵, 孙莹. 电力系统自动化[M]. 北京: 中国电力出版社, 2012.Wang Kui, Sun Ying. Power system automation. Beijing: China Electric Power Press, 2012 [16] Florkowski M, Furgal J, Pajak P. Analysis of fast transient voltage distributions in transformer windings under different insulation conditions[J]. IEEE Trans Dielectrics and Electrical Insulation, 2012, 19(6): 1991-1998. doi: 10.1109/TDEI.2012.6396957 [17] Sabath F. Classification of electromagnetic effects at system level[C]//Int Sympon Electromagn Compat. 2008. [18] LiKejie, Xie Yanzhao, Chen Yuhao, et al. Multinomial regression model for the evaluation of multi-level effects caused by high-power electromagnetic environments[J]. IEEE Trans Electromagn Compat, 2019, 61(1): 149-156. [19] LiuYu, Han Feng, Wang Jianguo, et al. Vulnerability assessment of a multistate component for IEMI based on a Bayesian method[J]. IEEE Trans Electromagn Compat, 2019, 61(2): 467-475. 期刊类型引用(14)

1. 肖天,高原,秦风. 线缆高功率微波耦合特性仿真与试验研究. 强激光与粒子束. 2025(02): 82-90 .  本站查看

本站查看2. 厉天威,刘磊,贾磊,田君杨,李恩文,范才进,冯瑞发,李海勇,蒋连钿. 电网设备防御强电磁脉冲试验平台建设. 南方电网技术. 2025(01): 12-19 .  百度学术

百度学术3. 杨一帆,刘民周,谢彦召,陈宇浩,田爽. 高空电磁脉冲晚期成分作用下500 kV变压器无功损耗仿真研究. 电工技术学报. 2024(01): 267-277 .  百度学术

百度学术4. 刘彤宇,李丽,王亚楠,田逸涵,赵禹洋,王奕欢,何雨桁,孟维,蔡玲珑,马志钦,李兴文,丁卫东. 高空电磁脉冲晚期环境下电力系统效应研究进展. 强激光与粒子束. 2024(05): 134-150 .  本站查看

本站查看5. 刘斌,冯瑞发,田君杨,刘磊,杨加意,贾磊,黄鹏飞,祁汭晗. 强电磁脉冲环境下变电站端子箱与屏蔽柜屏蔽性能研究. 广东电力. 2024(11): 18-25 .  百度学术

百度学术6. 王亚楠,田逸涵,马志钦,李丽,刘彤宇,王远. 模拟极端地磁感应电流注入下缩比变压器电-磁-热效应试验研究. 广东电力. 2024(11): 9-17 .  百度学术

百度学术7. 杜子韦华,张晓琴,朱洪斌,肖鹏,余翔,谢彦召. 高频电磁干扰对传输线耦合全波建模方法. 强激光与粒子束. 2023(02): 70-76 .  本站查看

本站查看8. 秦锋,王旭桐,陈伟,聂鑫,崔志同. 强电磁脉冲下线路绝缘子闪络特性试验研究. 电工技术学报. 2023(13): 3640-3650 .  百度学术

百度学术9. 陈宇浩,王宗扬,王禹博,周熠,景龑,谢彦召. 10 kV配电变压器高空电磁脉冲效应实验研究. 高电压技术. 2023(07): 3119-3124 .  百度学术

百度学术10. 秦锋,陈伟,毛从光,聂鑫,孙蓓云,吴伟. 电力系统高空电磁脉冲效应研究综述. 现代应用物理. 2023(03): 16-31 .  百度学术

百度学术11. 刘桂琴. 变电站MIS系统存档定值单的定值信息误整定警告方法. 自动化技术与应用. 2022(05): 159-163 .  百度学术

百度学术12. 秦锋,陈伟,王旭桐,任书庆,黄涛,聂鑫. 强电磁脉冲下金属氧化物避雷器瞬态响应特性. 高电压技术. 2022(08): 3326-3333 .  百度学术

百度学术13. 周行,范丽思,魏子鹏,赵强. 基于PSCAD的电力机车HEMP注入效应仿真. 新疆大学学报(自然科学版)(中英文). 2021(01): 117-121+128 .  百度学术

百度学术14. 高志伟,周于翔,朱思熠. 晚期HEMP作用下铁路牵引供电系统GIC算法研究. 强激光与粒子束. 2021(09): 47-53 .  本站查看

本站查看其他类型引用(6)

-

下载:

下载:

下载:

下载: